事業目標

●前プロジェクト5年間の総括を基に、課題の克服と改善を図り、学部教育、大学院教育、現職者教育を継続し、恒常的な被ばく医療人材育成に努める。

●大学院教育の中に、国際標準に準拠したより高度で実践的なプログラムを開発・実施し、被ばく医療の専門家となる放射線看護高度実践看護師を養成する。

●教員養成課程学生を対象とした学部教育ならびに学校教員向けのリカレント教育の中で、放射線リスクコミュニーションに焦点を当てた教育プログラムを開発・実施し、社会における放射線リスクコミュニケーションを担う人材を育成する。

●蓄積された被ばく医療人材育成の成果を国際的に発信すると共に、留学生の受け入れを中心として、アジア諸国での被ばく医療人材育成の支援を行なう国際的拠点を形成する。

平成25年度の事業計画

●学部教育・大学院教育・現職者研修等継続事業の実施

●大学院教育プログラムのブラッシュアップ検討開始

(遠隔教育・e-learningの整備)(長崎大・鹿児島大との連携)

●学部教育プログラムのブラッシュアップ検討開始

●リカレント教育プログラムの検討開始

(青森県との連携について協議)

●大学院教育のための国内外でのスタッフ研修計画立案

(放医研、SPRA、UCSF、ストックホルム大学など)

●リスクコミュニケーション教育のための

国内外でのスタッフ研修計画立案(放医研・REAC/TS、SPRAなど)

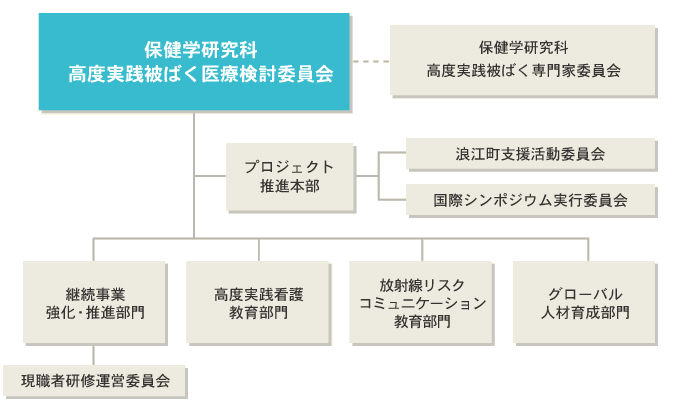

活動組織

役割分掌

■ プロジェクト推進本部

プロジェクト全般にわたる管理・運営の役割を担い、部門間の共通課題解決に向けた準備・調整を行うとともに、対外的窓口として渉外・広報・啓発活動を展開する。また、旧プロジェクトで芽生えた、被ばく看護や放射能・放射線の生体影響に関する学術研究,ならびに被ばく保健学の人材育成を対象とした研究を戦略的に発展・推進させる役割を担う。

国際シンポジウム実行委員会:国際的成果発信の場としてのシンポジウムの企画・開催・運営を担う。

浪江町支援活動委員会:全学的事業である浪江町支援プロジェクトの保健学研究科としての活動を担う。

■ 継続事業強化・推進部門

旧プロジェクトの継続事業である学部・大学院・現職者教育の継続と見直し改善の役割を担う。

現職者研修運営委員会:医療職者対象の被ばく医療研修会の企画・開催・運営を担う。

■ 高度実践看護教育部門

大学院博士前期課程に新設のコースとして放射線看護高度実践看護コースを立ち上げることを目標とした人材育成計画について,教育課程の編成・実施・評価というPDCAサイクルのプロセスに則り推進する。

■ 放射線リスクコミュニケーション教育部門

放射線被ばくの知識を持って地域住民や学校生徒に関わる必要のある専門職(学生)を対象としたリカレント教育、一般市民を対象とした啓発活動など、放射線リスクコミュニケーション教育の底辺拡大と実施体制整備・展開の役割を担う。

■ グローバル人材育成部門: ---人材育成の国際展開

国外の被ばく医療関連機関との人事交流、学術交流を積極的に進めることで、保健学研究科教員の国際性を涵養するとともに、大学院への外国人留学生の入学を推進する。

■ 保健学研究科高度実践被ばく医療専門家委員会

国内の有識者により構成した委員により,プロジェクトの運営・進行状況に対する専門的な助言,指導,ならびに外部評価を行う。さらに有事の際には被ばく医療支援対応方針等について提言を行う。